稲見酒造

戦国時代の歴史を感じる街道で、

四段仕込みで醸される三木の地酒。

酒蔵の前を通る「湯の山街道」は風情がありますね。

湯の山街道に残る造り酒屋として、

こだわりの地酒作りを続けている

稲見秀穂代表取締役

湯の山街道とは、戦国時代に羽柴秀吉が三木城主、別所長治と長期間の戦をしていた時に、傷ついた兵隊を有馬温泉(湯の山)へ治療に送るために整備したと言われています。

その後、江戸時代は西国からの参勤交代や温泉客で栄えたそうです。

今も当時の街並みが残されていて、「金物の町三木」とあわせて観光客も多く訪れる場所。

弊社は明治22年(1889年)に創業しました。

当時はこのまわりにも造り酒屋がたくさんあったそうですが、現在、湯の山街道で残っているのは弊社だけになりましたね。

三木は山田錦の一大産地ですね。

歴史の古い湯の山街道には、

昔ながらの街並みが保存されており、

観光で街を散策する人も多い

今、全国的に見ても三木で採れた山田錦は人気が高いです。

人気は高いからといって、どこででも栽培できるわけではありません。

「酒米を買うなら、土地を見て買え」と言いますが、三木はミネラルを豊富に含んだ粘質な土壌が特徴です。

さらに六甲山の裏にある盆地で夏は涼しく冬は暖かい温暖な気候、水田は小さな川を挟んで広がるなだらかな丘陵地にあり、山田錦のように背が高く倒れやすくて難しいとされる稲を丈夫に育てられる環境が整っているのですね。

よい酒米とは粒が大きく、酒を醸すポイントとなる心白部分(※)も大きいことが条件ですが、山田錦は充分にその条件を備えている。

弊社は酒造りに恵まれた環境を活かして、山田錦のよさが生かせるよう「品質本位」を信条に酒造りを続けてきました。

※心白...米粒の中心の白濁した部分。

周りの部分は削って仕込むので、この心白の質が日本酒の味を大きく左右する。

代表銘柄の「葵鶴」の特徴を教えてください。

酒造の神様として知られる

京都の松尾大社の神紋よりいただいた「葵」の文字

まず「葵鶴」とは、全国の酒造から信仰が厚い京都の松尾大社の神紋「葵」と、めでたいことが起こる前兆と言われる瑞鳥「鶴」をかけて名付けられました。

三木の地元の人たちに長く飲んでいただいてきた地元に根付いた日本酒です。

造りに関して特徴的なのは仕込み。

低温発酵なりに米を溶かして、旨味を引き出しています。

長期熟成酒にも積極的に取り組まれていますね。

稲見酒造の製品ラインナップより。

左端の長期熟成酒「葵鶴 大吟古酒」は、

独特の琥珀色が美しい

弊社は「長期熟成酒研究会」に参加しており、「葵鶴 大吟古酒」という商品を出しています。

古酒は日本酒の雰囲気を残しながらもワインのような酸味があるので、食事にあわせて飲んでもらえるお酒ですね。

濃い味付けの料理やステーキなんかでもいけると思いますよ。

古酒そのものの歴史は古いのですが、最近になって話題になるようになってきました。

弊社では5年を越える熟成酒は数が限られているのですが、古酒を求めて買いに来られる方もいらっしゃるので、少しずつ量を増やして、しっかり販売できるようにしていきたいですね。

おすすめ商品紹介

-

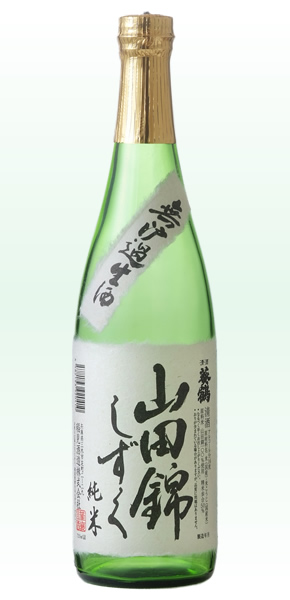

葵鶴 山田錦 純米

しずく

三木産山田錦をぜいたくに使用、50%精米の純米酒。播磨の風土でまるごと仕込んだ透明感溢れる味わい。

-

葵鶴 純米吟醸

純

さらりとした淡麗な味わいの中に米のうま味が溶けこんで。50%精米の最高級の純米酒。

-

葵鶴 山田錦 心白酒

酒壷(みき)

三木産山田錦を半分以上磨いた純米大吟醸。低温発酵なりに米を溶かしたハバのある味、華やかな吟醸香。

稲見酒造 概要

| 会社名 | 稲見酒造株式会社 |

|---|---|

| 住所 | 〒673-0414 兵庫県三木市芝町2-29 |

| TEL | 0794-82-0065 |

| FAX | 0794-82-2215 |

| 営業時間 | 9:00~17:00 |

| 定休日 | 土曜・日曜・祝祭日(ただし、12月のみ土曜も営業) |

| 駐車場 | 6台 |

| 蔵見学 | なし |

| 酒の入手方法 | 蔵元で購入、FAX注文、ネット注文(外部サイト) |

| 試飲 | あり |

| URL | http://www.aoitsuru.co.jp/ |