日本酒ができるまで

日本酒ができるまで

日本酒ができるまで

日本酒(清酒)とは米、米麹、水を原料として発酵させてこしたものです。

原料はシンプルですが、造り方はワインやビールに比べるととても複雑。

なじみ深い日本酒がどのようにして造られているかをご紹介します。

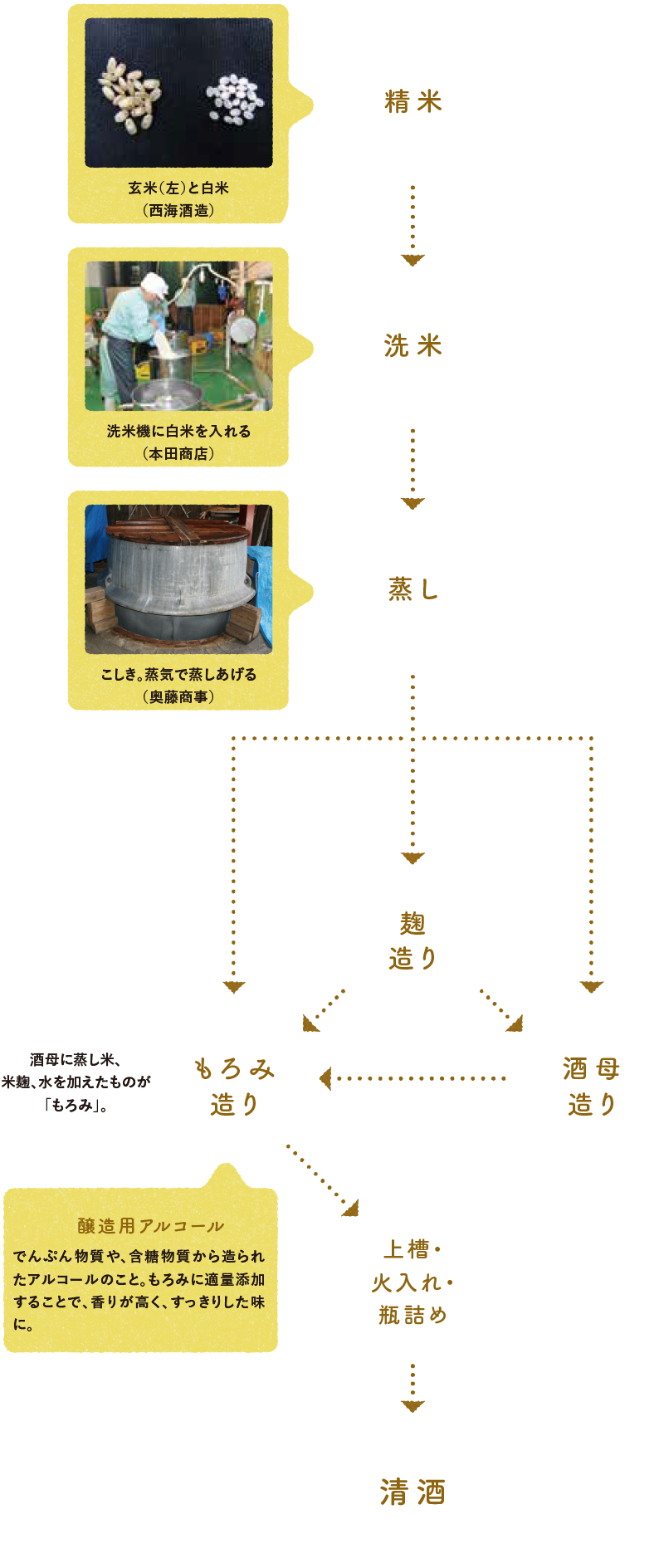

米を磨き・洗い・蒸しあげる

清酒造りに使われるお米は酒米です。酒造りの工程は、この酒米の外側を削り落とすことから始まります。雑味(日本酒の味わいを損なう味)のないおいしい酒を造るには、米の外側に多く含まれるたんぱく質や脂肪を取り除く必要があるからです。普段食べるお米は10%程度精米するだけですが、日本酒にする米はおよそ30%精米する必要があり、大吟醸酒だと50%以上お米を削ることもあります。

精米されたお米はきれいに洗い、適度な水分を吸わせます。その後、こしきなどを使って蒸しの工程に入ります。蒸気で蒸すため、蒸しあがった米は硬く、一粒一粒がばらばらになった状態になります。これが日本酒を造る上で重要なことで、粘りのある米はお酒造りには好ましくありません。蒸米は麹用と酒母用、もろみ用に分けられます。そのうちの15〜25%が麹用として使われます。

米麹・酒母・もろみを造る

酒の品質を決める重要な作業が製麹作業(米麹造り)です。蒸しあがったお米を冷まし、麹菌の胞子を撒き、米の温度を調整しておよそ2日。米の表面に破精(はぜ)と呼ばれる白い部分が増えると麹の出来上がり。次に、日本酒のもととなる酒母造り。水と米麹と蒸米をタンクに入れ、酵母を増やしていきます。酵母が増えたらもろみ造りが始まります。発酵タンクに蒸米と米麹と水と酒母を入れて仕込みます。この時、一度に全ての原料を入れるわけではなく、数回に分けて仕込みます。通常は3回に分けて仕込むので「3段仕込み」と呼ばれます。

搾って、こす

上槽とはもろみを絞って酒と酒粕に分ける工程です。搾った酒はにおいの元となる不純物を取り除くためろ過します。その後、酒質を安定させるため、火入れと呼ばれる低温加熱殺菌を行い貯蔵。出荷時に瓶詰めします。一切加熱処理をしない酒を生酒といいます。

日本酒の種類と選び方

清酒は原料や精米歩合などによって、

吟醸酒・純米酒・本醸造酒・普通酒の4種類に大きく分類されます。

このうち、吟醸酒・純米酒・本醸造酒は特定名称と呼ばれ、

大きく8種類に分類することができます。

| 特定名称 | 使用原料 | 精米歩合 | こうじ米の 使用割合 |

香味などの要件 |

|---|---|---|---|---|

| 吟醸酒 | 米・米こうじ・ 醸造アルコール |

60%以下 | 15%以上 | 吟醸造り、固有の香味、 色沢が良好 |

| 大吟醸酒 | 米・米こうじ・ 醸造アルコール |

50%以下 | 15%以上 | 吟醸造り、固有の香味、 色沢が特に良好 |

| 純米酒 | 米・米こうじ | 15%以上 | 香味、色沢が良好 | |

| 純米吟醸酒 | 米・米こうじ | 60%以下 | 15%以上 | 吟醸造り、固有の香味、 色沢が良好 |

| 純米大吟醸酒 | 米・米こうじ | 50%以下 | 15%以上 | 吟醸造り、固有の香味、 色沢が特に良好 |

| 特別純米酒 | 米・米こうじ | 60%以下または特別な 製造方法(要説明表示) |

15%以上 | 香味、色沢が 特に良好 |

| 本醸造酒 | 米・米こうじ・ 醸造アルコール |

70%以下 | 15%以上 | 香味、色沢が良好 |

| 特別本醸造酒 | 米・米こうじ・ 醸造アルコール |

60%以下または特別な 製造方法(要説明表示) |

15%以上 | 香味、色沢が特に良好 |

酒のしおり(平成30年版)国税庁より

日本酒のラベルの見方

日本酒のラベルには、原材料やアルコール分などが表示されるほか、日本酒度、酸度などが記されているので、日本酒を選ぶときの目安にしましょう。いずれも単体では判断しづらいので、飲んでみて好みのバランスを見つけておくのが肝心です。

チェックしたい項目

- 精米歩合

- 白米のその玄米に対する重量の割合。精米歩合60%というときには、玄米の表層部を40%削り取ることをいいます。

- 日本酒度

- 酒の甘辛を示す尺度。プラスになればなるほど辛口(糖分が少ない)ことを示します

- 酸度

- 酸っぱさを表します。酸度が高いと、キレがある辛口に感じます。

- アミノ酸度

- 高いと旨みが高く、低いと淡麗といわれます。

日本酒の味とタイプ

-

香りの高いタイプ

大吟醸や吟醸など華やかで透明感のある果実や花の香りが特徴。甘さと丸味は中程度で、爽快な酸と調和がとれた味わい。10〜16℃が適温。ぬる燗もOK。

-

熟成タイプ

熟成された日本酒は、スパイスや果実などの力強く複雑な香りが特徴。甘みはとろりとして、よく練れた酸が加わり調和する芳醇な味。7〜25℃など引用適温帯が広い。

-

軽快でなめらかタイプ

淡麗辛口系の日本酒は穏やかで控えめな香りに清涼感を持った味わいが特徴。6〜10℃くらいの低い温度が適温。ワイングラスなどに入れて飲むのもおすすめ。

-

コクのあるタイプ

樹木や乳性の旨みを感じさせる香りが特徴。甘み、酸味、心地よい苦みとふくよかな味わい。10〜45℃で楽しめ、温度によって味が変わります。

資料提供:日本酒造組合中央会

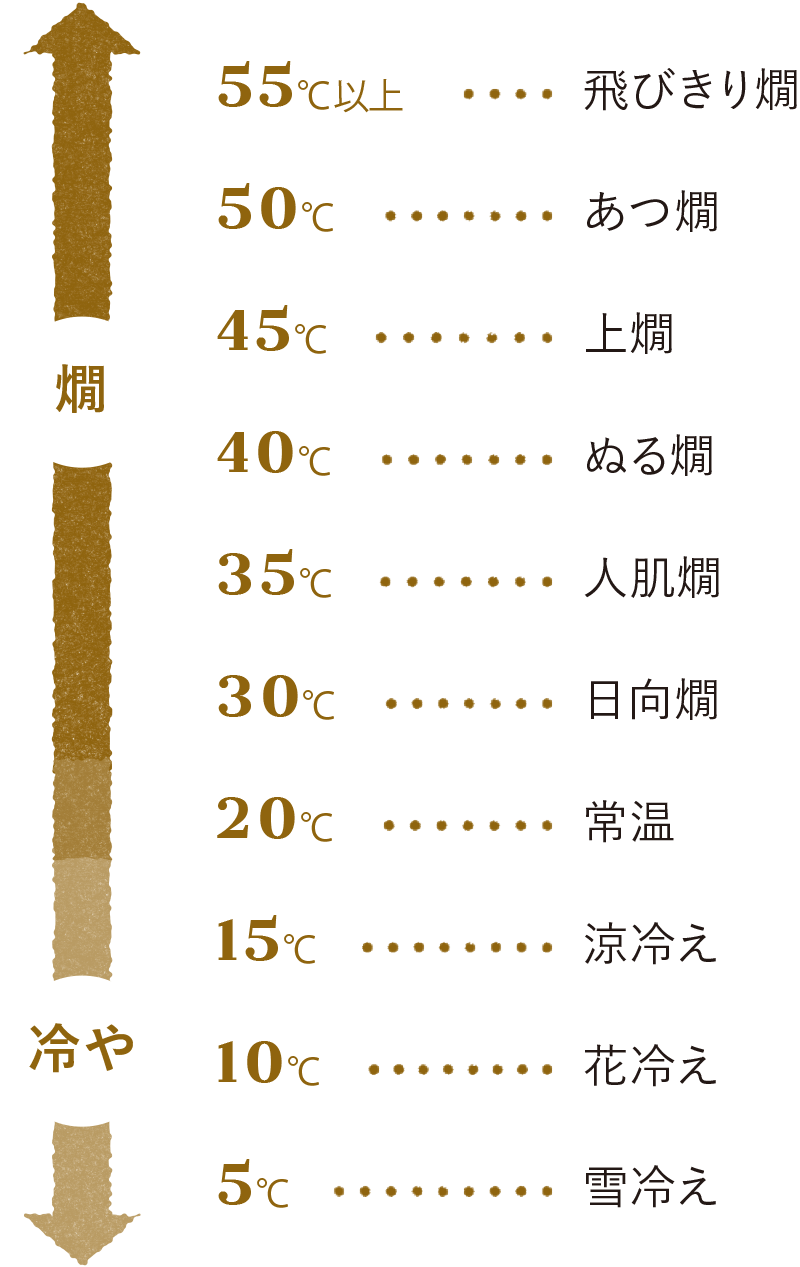

温度によって違いを楽しむ

日本酒は温めたり冷やしたりすることで、味や香りが変わるのが大きな特徴です。

資料提供:日本酒造組合中央会

新しい冷酒の飲み方

若者の間で定着し始めている冷酒の飲み方をご紹介します。

- ●サムライロック

- オンザロックは、レモンを浮かせたりしますが、サムライ・ロックは、ライムを使います。日本酒は一般に酸味が不足していると言われるため、柑橘類の酸で補うわけですが、ライムはとりわけ日本酒に合います。

- ●みぞれ酒

- 日本酒をゆっくり温度を下げつつ凍らせていくと、「過冷却」という状態になります。-10℃以下でも液体の状態を保った日本酒を器に注ぐと液体が器に当たった衝撃で結晶化し、シャーベット状になります。

- ●日本酒シャーベット

- 日本酒を凍らせたもの。グラスに日本酒を注ぎ、ラップをして冷凍庫へ。時々かき混ぜて、4〜5時間すれば、シャーベット状に凍ります。そのまま溶けてくるのを飲むか、スプーンですくって食べます。

- ●燗ロック

- 氷を満たしたグラスにやや熱燗の日本酒を注ぎます。ちょっとグラスを揺すれば瞬時に冷えます。こうすることで、なせか普通のロックとは違い、軽やかな味わいになります。

資料提供:日本酒造組合中央会